Ende der Antike

Das Ende der Antike bzw. der Untergang der antiken Welt wird in der Forschung ins 5. oder 6. Jahrhundert verordnet. Gleich mehrere Ereignisse gelten als Ende der Antike und Beginn des Mittelalters. Diese Epochenereignissen sind:

- der Untergang Westroms im Jahr 476 n.Chr.

- die Schlacht bei Soissons im Jahr 486 n.Chr., wodurch das Frankenreich als Machtzentrum entsteht

- die Gründung der Abtei Montecassino im Jahr 529 n.Chr., wodurch die christliche Missionierung erneuert wird und das Mönchswesen entsteht

- der Tod des römisch-byzantinischen Kaisers Justinian I. im Jahr 565 n.Chr., wodurch die Wiederherstellung des Römischen Reichs seinen Führer verlor

- der Einfall der Langobarden in Italien im Jahr 568 n.Chr., wodurch in Norditalien ein dauerhaftes Mittelreich gegründet wurde

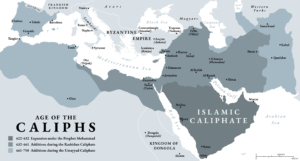

- oder der Beginn der Islamischen Expansion im Jahr 632 n. Chr., welche den Mittelmeerraum und Europa dreiteilte

Inhalt

Steckbrief

Dreiteilung des Mittelmeerraums am Ende der Antike: Frankenreich (Überreste Westroms), Byzantinische Reich (ehemals Ostrom) und die Islamisch-Arabischen Kalifate

| Bedeutung: | Ende der Geschichtsepoche, Beginn des Mittelalters |

| Zeit: | 5. und 6. Jahrhundert |

Wer hat das Ende der Antike festgelegt

Das Ende der Antike wurde von Humanisten in der Renaissance (14. Jahrhundert) festgelegt. Sie blickten auf ihre Zeit, welche ein Aufbruchszeit sein sollte und nannte diese Neuzeit. Da die Renaissance eine Wiedergeburt der römischen Kultur sein sollte, beschrieben die Gelehrten diese weit zurückliegende Zeit als altehrwürdig (antiquus). So entstand der Antikbegriff. Die Zeit zwischen der Antike und ihrer Gegenwart wurde als Mittelzeit bzw. Mittelalter bezeichnet.

Wann war das Ende der Antike

Einig ist man sich darüber, dass man sich beim genauen Ende der Antike uneinig ist. Schließlich wird das Ende einer Epoche immer in der Nachbetrachtung durch Historiker festgelegt. So bezeichnete niemand in der Antike seine Zeit als antik und niemand im Mittelalter sagte, dass er in der mittleren Zeit lebt.

Um diese Epochen festzulegen, müssen sogenannte Epochenereignisse her. Diese sind so einschlägig, dass sie die Lebenswelt der Menschen nachträglich verändern. Die Historiker behaupten, dass durch diese Ereignisse die damalige Menschheit in einer neuen Zeit aufgewacht ist. Aber, welches der oben genannten Ereignisse war so einschlägig, dass man von einem Epochenwechsel sprechen kann?

Ereignisse zum Epochenwechsel

Allgemein wird die Antike als Zeitraum zwischen 800 v. Chr. und 500 n. Chr. beschrieben.

Die Gelehrten, welche zur Renaissancezeit die Antike benannten, machten den Untergang des weströmischen Reiches (476 n. Chr.) als Ende der Antike fest. Aber eigentlich war dieses Ereignis nur der Anfang vom Ende der Antike. Denn was als Untergang Westroms beschrieben wird, war lediglich eine Absetzung des römischen Kaisers Romulus Augustulus durch den Heerführer Odoaker.

Ob dieses Ereignis so weitreichend war, dass die Menschheit danach in einer anderen Lebenswirklichkeit aufwachte, bleibt zu bezweifeln.

Der Einfall der Langobarden von 568 n. Chr. war sicherlich bedeutender. Denn diese errichteten in Norditalien ein sogenanntes Barbarenreich und destabilisierten Europa. Möglich war der Einfall nur, weil die Region – aufgrund des Untergang Westroms – bereits instabil war.

Noch bedeutender war sicherlich die arabische Expansion. Denn die Islamisierung vollzog sich nicht nur in der arabischen Welt, sondern erreichte auch den Nahen Osten, die Iberische Halbinsel und Zentralasien. Was wir heute Spanien und Portugal nennen, war im Mittelalter zu großen Teilen ein islamisches Emirat.

Erst 1492 konnten die Spanier die letzten Überreste des Emirats von Granada zurückerobern (Reconquista). Demnach war die Islamische Expansion ab 632 n. Chr. viel einschlägiger für die Lebenswirklichkeit der Menschen.

Die Verbreitung des Islams erfolgte durch Eroberungen und Zwangsislamisierung. Dadurch wurden Europa und weite Teile der Welt in zwei religiöse Lager aufgeteilt: den Islam und das Christentum.

Somit war die Islamische Expansion, welche auch nicht über Nacht geschah, sondern zwei Jahrhunderte andauerte, das endgültige Ende der Antike.

Welche Folgen hatte das Ende der Antike

Wenn man vom Ende der Antike spricht, wird suggeriert, dass einfach nur ein Epochenwechsel stattfand. Aber das war nicht so. Deshalb ist es viel bezeichnender, vom Untergang der antiken Welt zu sprechen. Denn durch die oben genannten Ereignisse löste die sich alte Weltordnung für Europa auf.

Das antike römische Großreich bot Sicherheit, Stabilität und einen gut funktionieren Verwaltungsapparat. Und jene Staatsstruktur umspannte den Mittelraum von Westen nach Osten, in Europa, in Westasien und Nordafrika. Als das Weströmische Reich zusammenbrach, wurde diese staatliche Autorität aufgelöst, nicht über Nacht – sondern allmählich.

Was kam nach dem Untergang der Antike

Bereits im 5. Jahrhundert gab es den ersten Versuch, das Weströmische Reich wiederherzustellen. Denn das Frankenreich sah sich selbst als Folgestaat Westroms.

Antike Ordnung im Frankenreich

Staatlichkeit, Bürokratie und Verwaltungsstrukturen Westroms sollten im Frankenreich wiederbelebt werden und überdauern. Zunächst waren die Franken mit ihrem Modell noch recht erfolglos, konnten sich kaum gegen die Barbarenstaaten und arabisch-islamischen Emirate durchsetzen. Doch dann wurden die Merowinger (Herrschergeschlecht) abgesetzt und durch die Karolinger ersetzt.

Unter den karolingischen Herrscher Karl den Großen wurde das Langobardenreich erobert, die heidnischen Sachsen bekehrt und die Grenzen zu den gotisch-germanischen Nachbarn gesichert.

Da sich Karl der Große als Schutzherr des Christentums begriff, wurde die Bande zum Papst in Rom neu geknüpft. Dadurch sprach sich der Papst dafür aus, den fränkischen Herrscher zum Kaiser zu erhöhen. Am 25. Dezember 800 wurde Karl durch Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt. Ganz bewusst wurde der Titel des römischen Kaisers aus der Antike übernommen. Denn das Frankenreich (Karolingerreich) begriff sich als Weiterführung der römischen Ordnung.

Schutz des christlichen Abendlandes

Das Ziel von Karl und allen Franken war es, ein christliches Abendland zu vereinen. Europa sollte in seiner Kultur und Wertvorstellung vereint sein und den Arabern das Christentum entgegensetzen.

Sowohl Christentum als auch der Islam sind zwei Verkündigungsreligionen. Die Anhänger beider Religionen glauben, von Gott berufen worden zu sein. Deshalb verkünden sie ihre Botschaften und führen aktiv Missionierungen durch. Gleichzeitig behaupten beide Religionen von sich, die universale Wahrheit zu kennen und dass einzig ihr Gott und ihre Propheten die wahrhaftigen sind.

Sowohl die Moslems als auch die Christen versuchten im Frühmittelalter, ihre Botschaft zu verbreiten. Anhänger beider Religionen missionierten, zwangschristianisieren bzw. zwangsislamisierten Unwillige. Sämtliche Gebiete, welche von Heiden besetzt waren, wurden von den Anhängern beider Religionen erobert und zu einer dieser Weltreligionen bekehrt.

Zwischen den islamischen Arabern und den christlichen Europäern entstand im Frühmittelalter ein Kulturkampf, welcher sich bis ins Spätmittelalter vollziehen sollte.

Es ging dabei um den Schutz des Abendlandes vor den islamischen Eroberern. Dazu wurden die Kreuzritter entsendet, um das Heilige Land zurückzuerobern. Im Heiligen Land wurden die Kreuzfahrerstaaten gegründet, um eine christliche Weltordnung zu etablieren.

Die Moslems versuchten derweil, die christlichen Gebiete zu erobern und zu islamisieren. Im Osten diente das oströmische Reich (byzantinische Reich) als Bollwerk gegen die Araber.

Doch 1453 fiel Konstantinopel in die Hände der Araber. Damit brach das byzantinische Reich zusammen. Jenes Ereignis wird als Epochenereignis gewertet, welches das Mittelalter enden und die Frühe Neuzeit beginnen lässt.

Ging die Antike wirklich unter

Als Antike wird eigentlich nur der europäische Kulturraum bezeichnet, welcher griechisch-römisch geprägt war. Da aber die Griechen und Römer auch den Orient unterwarfen, wirkte die antike Kultur nach Ägypten, Persien und in den Nahen Osten hinein. Alle anderen Reiche, welche zwischen 800 v. Chr. und 500 n. Chr. existierten, werden nicht als antik sondern als altertümlich bezeichnet.

Das antike Griechenland und das römische Reich sorgten demnach für den Untergang einiger Hochkulturen. Doch von Historikern werden beide Staatsstrukturen selbst nicht als Hochkultur gewertet. Denn ein Merkmal von Hochkulturen ist deren Untergang. Und sowohl die griechische Kultur als auch die römische sind niemals wirklich untergegangen.

Wie lebt die Antike heute weiter

Die Griechen wurden zwar von den Römern erobert. Doch deren Kultur ging im römischen Reich auf. Im byzantinischen Reich lebte die griechische Kultur weiter, verdrängte sogar die latinisierte Kultur der Römer, weshalb man bis zum 6. Jahrhundert von Ostrom spricht. Die Zeit danach wird als byzantinisch bezeichnet.

Das weströmische Reich überdauerte im Frankenreich und nachdem auch das fränkische Reich geteilt wurde, ging die Kultur sowohl im Ost- als auch im Westfrankenreich auf. Aus dem Ostfrankenreich entstand 962 das Heilige Römische Reich mit einem römisch-deutschen Kaiser an der Spitze.

Neben den Staatsstrukturen, dem römischen Recht und dem Verwaltungsapparat überlebte auch die Kultur der Antike. Schon am Hof von Karl dem Großen wurde die karolingische Renaissance eingeleitet, welche auf eine Wiederbelebung der lateinischen Sprache und der römischen Kunst abzielte.

Die echte Renaissance (Wiederbelebung der Antike) begann im 14. und 15. Jahrhundert in Italien. Die Stadt Florenz gilt als Wiege der Renaissance. Über Italien hinweg breitete sich die Renaissancekunst über ganz Europa aus, erreichte das Königreich Polen, Frankreich, Spanien und auch das römisch-deutsche Reich.

Heute lebt die antike Kultur weiterhin. Wir finden sie noch immer im Römischen Recht, in der Demokratie (Athener Demokratie), in der Republik (Römische Republik), in der lateinischen und griechischen Sprache (Bildungssprache) und in den Olympischen Spielen. Dies sind nur einige Beispiele. Denn sämtliche Bereiche der europäischen Kulturwelt sind römisch-griechisch geprägt.

Chronologische Geschichte zum Untergang der Antike

Vorgeschichte |

|

|---|---|

| Mit der römischen Reichskrise im 3. Jahrhundert beginnt die Zeit der Soldatenkaiser. In der Geschichtswissenschaft wird diese Krise als Beginn der Spätantike festgemacht. Im Folgenden werden die Ereignisse zwischen 284 und 476 erläutert, welche zum Untergang des Weströmischen Reiches führten. Dazu gehören der Aufstieg des Christentums, die Teilung des Römischen Reiches und die Völkerwanderungszeit. |

|

| Datum | Ereignis |

| 284 | Kaiser Numerian erleidet einen rätselhaften Tod. Sein Nachfolger wird Diokletian. Er leitet nötige Reformen ein, wodurch das Römische Reich die Reichskrise und die Zeit der Soldatenkaiser überwand. |

| 290 | Erstmalig werden verschiedene gotische Stämme erwähnt. Die Goten, welche nördlich der unteren Donau leben, werden als Terwingen (später Westgoten) bezeichnet. Und die gotischen Stämme im Schwarzmeerraum werden als Greutungen (später Ostgoten) erwähnt. |

| 293 | Unter Kaiser Diokletian wird die Römische Tetrarchie bzw. das Vier-Kaiser-System eingeführt. Das Reich wird unter Diokletian, Maximian, Constantius I. und Galerius aufgeteilt. |

| 306 | Konstantin I. (der Große) wird neuer Kaiser Roms und hebt das Vier-Kaiser-System (Tetrarchie) wieder auf. |

| 312 | Kaiser Konstantin I. erringt wichtige Siege gegen den Usurpator Maxentius. Bei der Schlacht von Verona fällt der Heerführer von Maxentius. Im Oktober kommt es im Norden Roms zur Schlacht an der Milvischen Brücke. Bei dieser Schlacht ertrinkt Maxentius auf der Flucht im Tiber. Konstantin glaubt, dass er diese Siege dem Christengott zu verdanken habe. Deshalb fördert er fortan das Christentum, lässt Kirchen bauen und konfiszierte Besitztümer zurückgeben. Diese Entwicklung wird in der Geschichtswissenschaft als konstantinische Wende bezeichnet. Sie sorgt dafür, dass sich das Christentum in Rom etablieren und zur Weltreligion aufsteigen kann. |

| 330 | Der römische Kaiser Konstantin I. weiht am Bosporus eine neue Metropole ein, welche ihm zu Ehren den Namen "Konstantinopel" erhält. Diese Stadt wird später die Hauptstadt des Oströmischen Reiches werden. |

| 364 | Der Offizier Valentinian wird von seinen Truppen zum neuen Imperator ausgerufen. Kaiser Valentinian I. benennt seinen jüngeren Bruder Valens zum Mitkaiser. Beide teilen sich das Reich, das Militär und die Verwaltung auf. Während Flavius Valens den Osten regiert, wird Valentinian der Kaiser im Westen. Fortan agieren die zwei Reichshälften unabhängig voneinander, obwohl das Bewusstsein für ein Reich weiterhin vorherrschend ist. |

| 375 | Ein Hunneneinfall im Stammesgebiet der Ostgoten löst die Völkerwanderungszeit aus. Viele Goten bitten im römischen Reich um Asyl und überschreiten die Donau. Doch der Übertritt gerät außer Kontrolle. Denn viel mehr Goten strömen ins Reich als erwartet. An den Reichsgrenzen kommt es zu Hungersnöten, weshalb die Goten sich gegen die Provinzverwaltung wenden und plündernd durch die Balkanprovinzen ziehen. |

| 378 | Am 9. August 378 kommt es zur Schlacht von Adrianopel zwischen Goten und Römern. In dieser Schlacht stirbt Kaiser Valens und mit ihm etwa 10.000 Römer. Sein Nachfolger wird Theodosius. |

| 380 | Kaiser Theodosius I. erklärt das Christentum zur Staatsreligion. |

| 382 | Kaiser Theodosius I. schloss am 3. Oktober 382 den sogenannten Gotenvertrag ab. Laut diesem Vertrag ist es den Goten gestattet, innerhalb der Reichsgrenzen unter eigener Führung, zu siedeln. Im Gegenzug verpflichten sich die Goten für den Kaiser zu kämpfen. Erstmalig erlauben die Römer, dass innerhalb des Reiches ein Staat gegründet werden darf. Das Gebilde eines „Staates im Staat“ entsteht, was ein Vorläufer des mittelalterlichen Lehnswesen wird. |

| 391 | Kaiser Theodosius wendet sich mit mehreren Edikten gegen die heidnischen Kulte und erklärt einige von ihnen zum Staatsverbrechen. |

| 395 | Rom wird endgültig geteilt, nachdem Theodosius an Herzversagen stirbt. Nun übernehmen seine Söhne Arcadius (in Konstantinopel) und Flavius Honorius (in Mailand) die Regierung. Das Reich im Osten soll die Grenzen gegen die Hunnen schützen. Und das Reich im Westen soll das Reich gegen Usurpatoren, Vandalen und andere germanische Stämme schützen. Beide Reiche betrachten sich dennoch als Einheit. Aber in der Folge bietet Ostrom den Weströmern wenig Unterstützung gegen die Germanen an, was schließlich zum Untergang des Westreiches führen wird. |

| 402 | Die Westgoten, welche durch einen erneuten Hunneneinfall vertrieben, wurden - belagern die Kaiserresidenz in Mailand. Dem römischen Heermeister Flavius Stilicho gelingt es, die Germanen zu vertreiben. Dennoch zieht Flavius Honorius von Mailand ins besser zu verteidigende Ravenna um. |

| 406 | Um den Jahreswechsel übertreten Vandalen, Alanen, Sueben und andere barbarische Stämme den Rhein. Auf der rechten Flussseite stoßen sie auf wenig Widerstand, weshalb sie plündernd durch Gallien und Hispanien ziehen können. |

| 407 | Die germanischen Burgunden überqueren den Rhein und lassen sich zwischen Mainz und Worms nieder. Dort gründen sie ein eigenes kleines Reich, wahrscheinlich mit Erlaubnis der Römer, für die sie das Grenzgebiet sichern sollen. |

| 409 | Die Vandalen und Sueben ziehen über die Pyrenäen auf die Iberische Halbinsel. Dort plündern, verwüsten sie das Land und versklaven die Bevölkerung. Im Nordwesten der Iberischen Halbinsel gründen die Sueben ein eigenes Königreich. Das Königreich Sueben bestand bis 585, bevor es von den Westgoten erobert und ins Westgotenreich integriert wurde. |

| 410 | Die Westgoten, unter Führung Alarich I., erobern und plündern Rom. Zwar ist Rom seit 402 nicht mehr die Hauptstadt des Römischen Reiches, aber die psychologische Wirkung war verheerend. |

| 418 | Die Westgoten lassen sich in Gallien nieder und rufen bei Tolosa (Toulouse) ein eigenes Königreich aus. Das Tolosanische Reich gilt als erste Phase des Westgotenreiches. Es wird bis 507 bestehen und sich auf die Iberische Halbinsel ausdehnen. Danach wird Toledo (Spanien) zur neuen Hauptstadt, weshalb man fortan vom Toledanisches Reich, als zweite Phase des Westgotenreiches, spricht. Das Westgotenreich besteht bis ins Jahr 711. Dann geht es im Zuge der Islamischen Expansion ins Umayyaden-Kalifat über. |

| 429 | Von Spanien ausgehend setzen die Vandalen nach Nordafrika über. Der Vandalenführer Geiserich erobert nordafrikanische Gebiete der römischen Provinz Africa. Dort gründen die Vandalen dann ein eigenes Königreich. |

| 435 | Die Burgunder dehnen ihr Reich in Richtung Mosel aus. |

| 436 | Im Auftrag Roms wird die burgundische Armee von den Hunnen vernichtend geschlagen. |

| 439 | Unter Führung von König Geiserich I. erobern die Vandalen die Stadt Karthago. Nordafrika war die Kornkammer des römischen Reiches und fortan sind die Römer von der Getreidelieferung abgeschlossen. In einem Friedensvertrag erkennt Kaiser Valentinian III. das Vandalenreich an und bekommt im Gegenzug diverse Getreidelieferungen zugesprochen. Da Karthago aber ein wichtiger Handelsposten war, fehlen dem Weströmischen Reich fortan wichtige Steuereinnahmen. |

| 443 | Die letzten Burgunder werden in einer Region in Gallien (Zentralfrankreich) angesiedelt. Diese Region trägt heute den Namen Burgund. |

| 450 | Jüten, Sachsen und Angeln setzen von ihrer Stammheimat an der Nordsee nach Britannien über. Dort werden in der Folge mehrere Kleinkönigreiche gegründet, welche im Laufe der Zeit miteinander verschmelzen. Die Bevölkerung der daraus entstehenden Angelsachsen wird die englische Geschichte bestimmen. Die angelsächsische Sprache wird zur ersten Sprachstufe des Englischen. |

| 453 | Der Hunnenkönig Attila stirbt in seiner Hochzeitsnacht mit Ildico. Laut dem Geschichtsschreiber Priskos erstickte Attila an den Folgen eines Blutsturzes, was allerdings umstritten ist. Nach seinem Tod überdauerte das Attilareich nur kurze Zeit. Das Reich wurde durch Nachfolgekämpfe zerschlagen und vielerorts sagte sich die Bevölkerung vom Hunnenreich los. In der Schlacht am Nedao (454/55) verloren die Hunnen im Kampf mit aufständischen Verbänden ihre Oberherrschaft. Danach zerbrach das Hunnenreich, da die ganze Struktur auf den Hunnenkönig Attila ausgerichtet worden war. |

| 455 | Der weströmische Kaiser Valentinian III. wird ermordet. Seine Mörder waren Gefolgsleute vom Heermeister Aëtius, welcher ein Jahr zuvor vom Kaiser höchstpersönlich hingerichtet wurde. Als Kaiser Valentinian in Rom bei einer Truppenübung ermordet wurde, schaute seine Leibgarde zu und schritt nicht ein. |

| 455 | Nach dem gewaltsamen Tod von Kaiser Valentinian III. können vandalische Truppen die Stadt Rom ohne großen Widerstand einnehmen. Nach zweiwöchiger Plünderung Roms ziehen die Vandalen weiter und erobern Sizilien, Sardinien, Korsika, die Balearen und die restlichen Gebiete in Nordafrika. |

| 461 | Im Nordwesten Frankreichs entsteht das Reich von Soissons. Herrscher im Reich wird Aegidius, welcher abtrünnige römische Soldaten um sich sammelt und einen eigenen Staat in Nordgallien gründet. Regiert wird das Gebiet von einem Warlord, angefangen von Aegidius bis zu seinem Sohn Syagrius. |

| 472 | Der weströmische Heermeister Flavius Ricimer nimmt Rom, nach monatelanger Belagerung, ein. Als Heermeister ist der germanischstämmige Feldheer seit 15 Jahren der eigentliche Herrscher des Weströmischen Reiches. Nachdem er Rom erobert hat, lässt er die Stadt plündert und tötet Kaiser Anthemius. |

| 472 | Im Weströmischen Reich wird Flavius Anicius Olybrius neuer Herrscher. Seine Regierungszeit reicht vom Frühjahr bis zum Herbst 472. Er wurde mit Unterstützung des Heermeisters Ricimer ins Amt erhoben. Doch Ricimer starb 18. August 472. Wenige Tage später starb auch der Kaiser an Herzschwäche. |

| 475 | Der Heermeister Orestes verjagt in Ravenna den amtierenden Kaiser Julius Nepos und installiert seinen Sohn Romulus auf den Thron. Unterstützt wird Orestes von Odoaker, einem Germanen, welcher seine Armee in den Dienst Roms gestellt hat. |

Ereignisse ab 476 bis 632 |

|

| Datum | Ereignis |

| 476 | Odoaker und sein germanisches Heer sind unzufrieden mit der römischen Führung und wenden sich deshalb gegen den Kaiser Romulus und seinen Vater, dem Heerführer Orestes. Am 23. August 476 kommt es bei Placentia in Norditalien zur Schlacht zwischen Orestes und Odoaker. Diese endet mit Orestes Tod am 28. August 476. Odoaker zieht dann weiter nach Ravenna und setzt Kaiser Romulus Augustus ab. Er schickt die kaiserlichen Insignien nach Konstantinopel und teilt dem oströmischen Kaiser Zenon mit, dass Westrom keinen Kaiser mehr brauche. Das Staatsgebiet Westroms beschränkt sich zu dieser Zeit nur noch auf das italienische Festland. Der oströmische Kaiser stimmt zu und erklärt Odoaker zum Rex Italiae (König von Italien). Zur damaligen Zeit war die Absetzung des Kaisers von geringer Bedeutung. Denn in Westrom herrschte sowieso Chaos. Nachfolgende Generationen betrachten das Ende der 500-jährigen Geschichte des römischen Kaisertums aber als Epochenereignis, welches die Antike enden ließ. |

| 486 | Die Schlacht bei Soissons findet 486 oder 487 im Nordosten des heutigen Frankreichs statt. Konfliktparteien der Schlacht waren die Franken, angeführt durch König Chlodwig I. und den Truppen des Syagrius, dem Herrscher im Reich von Soissons. Chlodwig kann Syagrius besiegen und legt damit den Grundstein für die Machtentfaltung des Frankenreichs. Da das Frankenreich der erste nicht-barbarische Staat auf dem Gebiet des ehemaligen Westroms ist, wird die Entscheidungsschlacht bei Soissons als Epochenereignis gewertet. (Ende der Antike, Beginn des Mittelalters) |

| 489 | Die Ostgoten, unter Führung von Theoderich dem Großen, erobern Norditalien und rufen vier Jahre später das Ostgotenreich aus. Anders als Odoaker regiert Theoderich I. sein Reich in der Tradition des weströmischen Kaisers. |

| 527 | Kaiser Justinian I. wird römischer Kaiser im Osten. Er versucht das Römische Reich in seinen Grenzen vor der Völkerwanderungszeit wieder herzustellen. Demnach beginnen Versuche, die Barbarenstaaten im Westen zurückzuerobern. Diese Politik Justinians und seiner Nachfolger wird als Restauratio imperii bzw. Renovatio imperii bezeichnet. |

| 529 | Der Einsiedler Benedikt von Nursia gründet die Abtei Montecassino bei Neapel in einem Tempel des Apollo. Dieser Ort wird zum Stammkloster der Benediktiner. Durch diesen Akt wurde nicht nur das benediktinische Mönchtum gegründet, sondern die Erzabtei hatte auch eine Leitfunktion für sämtliche anderen Mönchskloster danach. Die Gründung war Symbol des christlichen Neubeginns und Keimzelle des abendländischen Mönchstums. Die Missionierung war im Christentum zwar immer schon Tradition gewesen, geriet aber in den Wirren der Spätantike in zunehmende Vergessenheit und entwickelte in Montecassino eine neue missionarische Kraft. Die Lehren und Verhaltensweisen der Erzabtei wurden auf andere Klöster übertragen. So etwa die Benediktsregel (Regula Benedicti), welche über Jahrhunderte hinweg für viele Mönchsgemeinschaften maßgeblich waren. |

| 533 | Im Vandalenkrieg kann der oströmische Kaiser Justinian I. die Vandalenreiche zurückerobern. Dadurch gelangte die ehemalige römische Provinz Africa unter oströmische Verwaltung. |

| 535 | Beflügelt vom Erfolg im Vandalenkrieg beginnt Justinian den Ersten Gotenkrieg. Theoderich der Große starb 526. Sein Nachfolger wurde der minderjährige Athalarich, welcher seine Mutter Amalasuntha als Regentin einsetzte. Diese war pro-römisch eingestellt. Nach dem plötzlichen Tod von Athalarich wurde Theodahad als Mitregent eingesetzt. Und dies führte zu Spannungen, weshalb Amalasuntha ihren Rivalen einsperren und ermorden ließ. Justinian sah diese Ereignisse als willkommene Gelegenheit, in Italien einmarschieren und seinen offenbar geschwächten Gegner überwältigen zu können. Der erste Gotenkrieg ebbte 540 ab, da die Perser das Oströmische Reich angriffen. Deshalb zog Justinian seine Streitkräfte aus Italien ab, um diese im römisch-persischen Krieg einzusetzen. |

| 541 | Der zweite Gotenkrieg (541 - 545) beendete das gotische Reich in Italien. Dem oströmischen Reich war die Rückeroberung des Kernlandes gelungen. Doch der Sieg erwies sich sehr schnell als teuer erkauft. Denn Italien war ausgeblutet. Es herrschten Hungersnöte und die Kriegswirren erlaubten keine effiziente Verwaltung. In der Folge versuchte Ostrom eine Infrastruktur aufzubauen, was allerdings in der Kürze der Zeit nicht gelang. |

| 542 | Die Pest bricht in 541 erstmals Ägypten und 542 in Konstantinopel aus. Wohlmöglich sorgen die Pestjahre dafür, dass die justinianische Politik (Restauratio imperii) ins Stocken gerät. Der Kaiser erkrankte selbst an der nach ihm benannten Justinianischen Pest, überlebte aber. Die Opferzahlen in den Pestjahren sind umstritten. Einige Geschichtsschreiber gaben an, dass sich die Opferzahlen auf 100.000 Bürger belief. In Konstantinopel lebten zu dieser Zeit etwa 400.000 Menschen, wonach jeder Vierte gestorben war. Es entwickelte sich eine Endzeitstimmung, welche durch Kriege und Erdbeben zusätzlich befeuert wurde. |

| 565 | Kaiser Justinian I. stirbt am 14. November 565 in Konstantinopel. Das römische Reich erstreckte zu diesem Zeitpunkt vom Euphrat bis zum Atlantik. Genauso wie zu Zeiten von Konstantin dem Großen war das Römische Imperium ein Großreich, welches Gebiete auf drei Kontinenten kontrollierte. Doch das Imperium war längst nicht so mächtig und wirtschaftlich wohlhabend wie früher. Aus Nordafrika, der einstigen Kornkammer des Reiches, kam kaum noch Getreide ins Kernland. Italien war verwüstet und die Donaugrenze höchst unsicher. So werden bald slawische Stämme die römische Vorherrschaft auf dem Balkan brechen. Justinian I. war der letzte Kaiser, welcher Latein sprach. Alle nachfolgenden Kaiser, beginnend mit Justin II., werden griechisch sprechen. Der Osten des Imperium Romanum wird in der Folge zum byzantinischen Reich mit einer griechischen Besinnung und Kultur. |

| 568 | Die Langobarden, ein suebischer Stamm, welcher in Pannonien (Westungarn) siedelte - nutzten die Kriegswirren in Italien aus. Sie fallen 568 in Norditalien ein und stoßen auf wenig Widerstand. Die Byzantiner können lediglich einen Landstreifen von Ravenna bis Rom halten. Der Rest wird Teil des Langobardenreichs. |

| 602 | Beginn des Byzantinisch-Sassanidischen Krieg zwischen Byzanz und dem neupersischen Reich. Die Römisch-Persischen Kriege blickten auf eine lange Tradition zurück. Immer stand die griechisch-römisch Kultur auf der einen Seite und die iranisch-orientalische Kultur auf der anderen Seite. Jene Kriege begannen mit den Perserkriegen der Griechen im 5. Jhd. v. Chr., gingen weiter mit dem Feldzug von Alexander dem Großen im 4. Jhd. v.Chr., den römischen Kriegen gegen das Partherreich im 1. Jhd. v. Chr. und im 3 Jhd. n. Chr. und mündeten schließlich in den Kriegshandlung der Byzantiner und Sassaniden im 4. Jahrhundert. Im 5. Jahrhundert lebten beide Kulturen in Koexistenz nebeneinander, bevor der Krieg 602 wieder ausbrach. Der Krieg von 602 wird auch als letzter großer Krieg der Antike bezeichnet. Die Römer konnten den Krieg 628 gewinnen, waren nach Kriegsende aber genauso geschwächt, wie die persischen Sassaniden. Dies wurde die Grundlage für den Erfolg der arabischen Expansion ab 632. |

| 610 | Mohammed verkündet Offenbarungen, welche er durch den Erzengel Gabriel erhalten hat. Diese Offenbarungen wurden ihm auf dem Berg Hirā, in der Nähe von Mekka (heute Saudi-Arabien) zuteil. Jene Offenbarungen werden sich später in den Suren des Korans wiederfinden. Durch die Offenbarungen wird Mohammed zum Propheten, wodurch der Islam seinen Ursprung nahm. |

| 632 | Am 8. Juni 632 stirbt der Prophet Mohammed in Medina. Der Begründer des Islam stirbt mit 61 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt erstreckte sich der islamische Machtbereich auf die Arabische Halbinsel. Deren Randgebiete wurden vom Byzantinischen Reich und vom persischen Sassanidenreich kontrolliert. Nach dem Tod des Propheten beginnt die Islamische Expansion ins byzantinische und ins sassanidische Reich hinein. Beide Großreiche waren durch gegenseitige Kriege so erschöpft, dass sie gegen die Araber unterlegen waren. So verloren die Byzantiner im Jahr 636 die palästinensischen Gebiete im Nahen Osten, Ägypten im Jahr 640/42 und schließlich ganz Nordafrika im Jahr 698. Das Sassanidenreich in Zentralasien ging 651 unter. Im 8. Jahrhundert eroberten die Araber die iberische Halbinsel, wodurch das Westgotenreich unterging. |