Brandenburg-Preußen

Brandenburg-Preußen ist die Bezeichnung für eine Epoche der preußischen Geschichte. Diese beginnt 1618 als das preußische Herzogtum und die Mark Brandenburg in Personalunion geführt wurden.

Normalerweise endet diese Epoche mit der Überführung beider Gebiete ins preußische Königreich (ab 1701). Denn fortan wurde das Brandenburger Gebiet allgemein als Preußen und das Herzogtum Preußen als Ostpreußen bezeichnet. Doch das Königreich Preußen war noch geografisch getrennt und wurde erst im Zuge der Teilung Polens (ab 1772) geografisch miteinander verbunden. Durch weitere Teilungen Polens (bis 1795) und Annektierungen entstand so Großpreußen, welches bis nach Warschau reichte.

Inhalt

- 1 Steckbrief

- 2 Was bedeutet Brandenburg-Preußen

- 3 Wer regierte Brandenburg-Preußen

- 4 Wie entstand Brandenburg-Preußen

- 5 Welchen Titel hatte der Herrscher von Brandenburg-Preußen

- 6 Welche Gebiete gehörten zu Brandenburg-Preußen

- 7 Wie entstand der brandenburgisch-preußische Zentralstaat

- 8 Wie wurde Brandenburg-Preußen zum Königreich

- 9 Chronologische Geschichte von Brandenburg-Preußen

Steckbrief

| Status: | Personalunion zwischen der Markgrafschaft Brandenburg und dem Herzogtum Preußen seit 1618 |

| Lage: | heutiges Ostdeutschland, Westpolen, Russland (Exklave Kaliningrad) |

| Hauptstadt: | Berlin und Königsberg |

| Regierungsform: | Feudalmonarchie |

| Vorgänger: | Herzogtum Preußen, Markgrafschaft Brandenburg, Herzogtum Kleve, Fürstbistum Minden, Herzogtum Pommern, Grafschaft Mark, Grafschaft Ravensberg, Erzbistum Magdeburg, Lande Lauenburg und Bütow, Bistum Halberstadt, Stare Drawsko (deutsch Alt Draheim), |

| Nachfolger: | Königreich Preußen (ab 1701) |

| Epoche: | Neue Neuzeit |

| Wandel: | 27. August 1618: Personalunion zwischen der Mark Brandenburg und dem Herzogtum Preußen, 19. September 1657: Preußische Unabhängigkeit von Polen durch den Vertrag von Wehlau 18. Januar 1701: Rangerhöhung des Kurfürsten Friedrich III. zum König in Preußen |

| Herrscher | Regierungszeit |

| Johann Sigismund von Brandenburg | 1618 - 1619 |

| Georg Wilhelm von Brandenburg | 1619 - 1640 |

| Friedrich Wilhelm von Brandenburg | 1640 - 1688 |

| Friedrich III. von Brandenburg | 1688 - 1701 |

Was bedeutet Brandenburg-Preußen

Brandenburg-Preußen ist eine Konvention der Geschichtswissenschaft, um die beiden preußischen Stammeslande in einem Begriff zu benennen. Eng verknüpft sind die preußische und die brandenburgische Geschichte mit dem Haus Hohenzollern aus Schwaben. Demnach wird in der Geschichtswissenschaft der Begriff Brandenburg-Preußen auch dazu verwendet, um die gesamten Hohenzollernlande zu benennen.

Wer regierte Brandenburg-Preußen

In der Mark Brandenburg wurden die Hohenzollern ab 1411 als Verwalter eingesetzt und ab 1415 mit der Kurfürstenwürde erhöht. Der Titel war erblich, so dass das Haus Hohenzollern dynastisch mit Brandenburg verknüpft war.

Die Hohenzollern waren ein Adelsgeschlecht aus Schwaben, deren Stammsitz die Burg Hohenzollern (Baden-Württemberg) war.

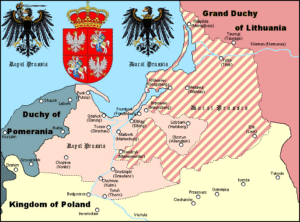

Das Herzogtum Preußen entstand aus den Überresten des Deutschordensstaates. Letzter Ordensmeister war Albrecht von Brandenburg-Ansbach, welcher ebenfalls aus dem Haus Hohenzollern stammte. Um auch diese Gebiet dynastisch vererbbar zu machen, wandelte er den Rest des Ordensstaates im Jahr 1525 in ein weltliches Herzogtum um.

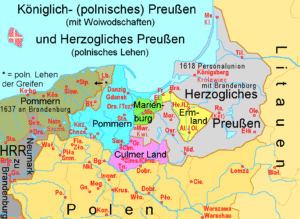

Zuvor wurde der Ordensstaat bereits geteilt. Denn während des Dreizehnjährigen Krieges (1454 – 1466) rebellierten viele Städte gegen die Herrschaft des Ordensstaates und schlossen ein Bündnis zum Königreich Polen. In der Folge entstand ein Polnisch-Preußen, zu denen die Wojewodschaften Kulm, Marienburg und Pommerellen gehörten.

Der Rest des Ordensstaates wurde zum Lehen der polnischen Krone, aus welchem 1525 das Herzogtum Preußen hervorging. Die polnische Lehnshoheit bestand bis 1657 (Vertrag von Wehlau). Deshalb bezeichneten sich die preußische Herzöge zunächst noch als Herzog in Preußen, anstelle von Herzog von Preußen.

Wie entstand Brandenburg-Preußen

Das Herzogtum Preußen entstand 1525 aus dem Überbleibsel des Deutschordensstaates im Nordosten Polens.

Der damalige Ordensmeister Albrecht von Ansbach überführte den Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum, wodurch diese dynastisch vererbt werden konnte. Und Albrecht von Ansbach stammte aus dem Haus Hohenzollern, welches ihren Stammsitz bei Bisingen (Baden-Württemberg) hatte.

Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Bildnis von Lucas Cranach d. Ä.

In der Mark Brandenburg waren die Hohenzollern bereits seit 1411 beteiligt. Damals wurde Friedrich VI. von Hohenzollern vom römisch-deutschen König Sigismund von Luxemburg als Verwalter der Mark Brandenburg eingesetzt. Ab 1415 erhielt Friedrich VI. die Kurfürstenwürde von Brandenburg und trat seine Herrschaft als Friedrich I. von Brandenburg an.

1618 verschmolzen dann das Herzogtum Preußen und die Mark Brandenburg. Denn Albrecht von Ansbach, der erste Herzog in Preußen, hinterließ einen Sohn – welcher ohne geeigneten Erben starb. Außerdem wurde dieser Sohn (Albrecht Friedrich von Preußen) geistig verwirrt und galt als unzurechnungsfähig, so dass die Brandenburger Hohenzollern bereits ab 1577 als Verwalter und Administratoren im Herzogtum Preußen eingesetzt waren.

Als dann Albrecht Friedrich von Preußen im Jahr 1618 ohne Erben starb, erbte Johann Sigismund, der Markgraf von Brandenburg, das preußische Herzogtum. Fortan wurde Preußen und die Mark Brandenburg in Personalunion geführt. Beide Hohenzollerngebiete wurden fortan von einem Herrscher geführt.

Welchen Titel hatte der Herrscher von Brandenburg-Preußen

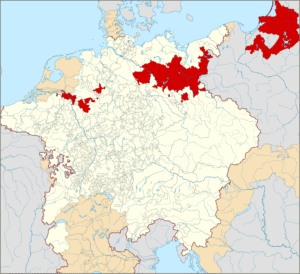

Der Herrscher von Brandenburg-Preußen war der Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen in einer Person (Personalunion). Besonders war, dass das Herzogtum Preußen nicht ins Heilige Römische Reich gehörte und außerhalb lag.

Der Kurfürstentitel war geknüpft ein Stimmrecht bei der Königswahl zum römisch-deutschen König. Das Kurfürstenkollegium bestand im römisch-deutschen Reich aus 10 wahlberechtigten Kurfürsten. Und da der König eine Vorstufe zum römisch-deutschen Kaiser war, hatten die Kurfürsten erhebliche politische Macht innerhalb des Reiches. Ihre Stimme war entscheidend bei der Königswahl, weshalb sie vom König bzw. Kaiser gewisse Privilegien bekamen, Entscheidungen mittrafen und politische Ereignisse mitbestimmten.

Genauso wie das Kurfürstenamt war auch der preußische Herzogstitel ein erblicher Titel. Das bedeutet, dass dieser Titel vom Vater auf den Sohn oder auf nähere Verwandte überging. Da das Herzogtum Preußen aber ein Lehen der polnische Krone war, durften sich deren Herrscher nur Herzog in Preußen nennen. Erst 1657 wurde die polnische Lehnshoheit durch den Vertrag von Wehlau beseitigt. Ab diesem Zeitpunkt nannten sich die Herrscher offiziell: Herzog von Preußen.

Welche Gebiete gehörten zu Brandenburg-Preußen

Preußen lag im Nordosten Polens und war vom römisch-deutschen Reich geografisch getrennt. Die Mark Brandenburg lag in Mitteldeutschland. Dort erstreckte sich das Gebiet zwischen Elbe und Oder. Berlin war Hauptstadt des Kurfürstentums und neben Königsberg (Herzogtum Preußen) die zweite Hauptstadt im geteilten Staat.

Mark Brandenburg

Brandenburg war das Grenzland (Mark) zu Polen. Es erstreckte sich über Gebiete im heutigen Ostdeutschland und im heutigen Westpolen. Dazu gehörte die Altmark (Norden Sachsen-Anhalts), das Bundesland Brandenburg und die Neumark (Westpolen).

Bis 1417 war Brandenburg an der Havel die Hauptstadt des Kurfürstentums, wurde dann aber durch Berlin als neue Hauptstadt ersetzt.

Rheinprovinzen

Als 1609 Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg starb, brach der Jülich-Klevische Erbfolgestreit aus. Denn Johann Sigismund von Brandenburg und Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg waren Haupterben der Landschaft und Titel.

Der Erbstreit wurde durch den Vertrag von Xanten am 12. November 1614 beigelegt. Die Brandenburger bekamen das Herzogtum Kleve, die Grafschaft Mark und die Grafschaft Ravensberg. Fortan gehörten die rheinisch-westfälischen Gebiete ebenfalls zu Brandenburg-Preußen, waren aber weit abgelegen von Berlin.

Johann Sigismund von Brandenburg starb 1620 in Berlin. Während seiner Regierungszeit wurde die Mark Brandenburg durch Preußen und die Rheinprovinzen erweitert. Damit verdoppelte sich die Fläche Brandenburgs auf etwa 81.000 km². Auf Johann Sigismund folgte sein Sohn Georg Wilhelm ab 1619.

Gebietsgewinn am Ende des Dreißigjährigen Krieges

Während des Dreißigjährigen Friedens (1618 – 1648) wurde die Mark Brandenburg durch die Schweden oder durch die Truppen des römisch-deutschen Kaisers besetzt. Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg floh zeitweise in die Rheinprovinzen oder ins Herzogtum Preußen. Er starb 1640 in Königsberg. Sein Sohn Friedrich Wilhelm erbte Brandenburg Preußen.

Im Westfälischen Frieden (1648) bekam Brandenburg-Preußen die Landschaft Hinterpommern, den Hochstift Halberstadt, das Fürstentum Minden und den Erzstift Magdeburg zugesprochen.

Trotz der Landesgewinne verschlechterte sich die Situation, da die Gebiete weit auseinanderlagen und isoliert waren. Umgeben waren die brandenburg-preußischen Provinzen von Großmächten, wie dem Königreich Schweden, der Habsburgermonarchie und den Polen im Osten.

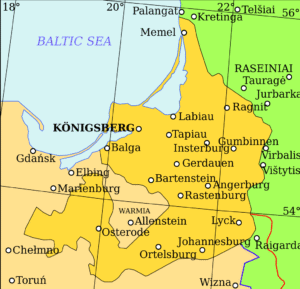

Herzogtum Preußen

Das Herzogtum Preußen lag im Nordosten Polens. Hauptstadt des Herzogtums war Königsberg. Das Königsberger Gebiet entspricht heute der russischen Exklave Kaliningrad.

Zwar wurde das Herzogtum bereits 1618 dynastisch mit der Mark Brandenburg verbunden, erhielt aber erst nach dem Dreißigjährigen Krieg seine volle Souveränität – weshalb es hier als letztes erwähnt.

Zunächst war das Herzogtum Preußen ein Lehen des polnischen Königs und unterstand somit der Lehnshoheit des Königreichs Polen. Doch als infolge des Zweiten Nordischen Krieges (1656 – 1660) war die polnische Krone (Polen-Litauen) geschwächt. Deshalb konnte der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm die polnische Lehnshoheit über das Herzogtum Preußen kündigen.

Die Souveränität des Herzogtums wurde im Vertrag von Wehlau (1657) festgehalten und im Friedensvertrag von Oliva (1660) endgültig bestätigt. Damit war ab 1657/60 das Herzogtum Preußen ein souveräner Staat. Dies war die Grundlage für die Entstehung eines preußischen Königreichs (ab 1701).

Wie entstand der brandenburgisch-preußische Zentralstaat

Nach dem Dreißigjährigen Krieg waren die Provinzen von Brandenburg-Preußen verstreut, geografisch getrennt und isoliert. Umgeben waren die Gebiete von den Großmächten, wie dem königlichen Schweden im Norden, den Habsburgern im Südosten und den Polen im Osten.

Dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm blieb erst einmal nichts anderes übrig, als eine Schaukelpolitik zwischen den Großmächten zu betreiben. So wurden Bündnisse ausgelotet, Wirtschaftspolitik nur mit Einvernehmen der mächtigen Drei geschlossen. Dieser Politikansatz änderte sich bis zum Ende seiner Regierungszeit (1688) und machte Preußen zu einer Mittelmacht im Heiligen Römischen Reich.

Entmachtung der Landstände

Kurfürst Friedrich Wilhelm entmachtete die Landstände zugunsten einer absolutistischen Zentralgewalt. Dadurch gelang es, sukzessiv auch die entlegensten Territorien miteinander politisch zu verbinden.

Gleichzeitig war der Aufbau eines Zentralstaates sehr kostspielig. Für die Finanzierung warb Friedrich Wilhelm auf dem brandenburgischen Landtag von 1653.

Die einzelnen Stände bewilligten das Vorhaben und so flossen 530.000 Taler Steuereinnahmen in die Staatskasse. Diese Steuern mussten in fünf Raten gezahlt werden. Der Landadel brachte 41 % der Steuereinnahmen auf und die Städte die restlichen 59 %.

Im Gegenzug bewilligte Friedrich Wilhelm den Ständen gewisse Privilegien, welche zu Lasten der Bauern ausfielen. In der Folge kam es zu einer Verschärfung der Frondienste, zu einer Zunahme von Ausbeutung der Landbevölkerung und einer Verschärfung der Leibeigenschaft.

Ausbau der Armee

Durch den Vertrag von Wehlau (1657) wurde das Herzogtum Preußen souverän und losgelöst von der Feudalherrschaft der Polen. Doch um sich gegen die Großmächte bewehren zu können, musste die Armee ausgebaut werden. Deshalb wurde das stehende Heer auf 30.000 Soldaten vergrößert und die Seeflotte in Königsberg ausgebaut. Diese Seeflotte ermöglichte, dass die Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika 1683 erworben werden konnte.

Schaffung einer Zentralbehörde

Zentralbehörde in Brandenburg-Preußen wurde ab 1651 der Geheime Rat. Das Geheime Ratskollegium wurde bereits 1604 in Brandenburg etabliert, bekam nun aber weitaus mehr Befugnisse.

Jenes Gremium sollte anfangs nur den Kurfürsten beraten oder in Abwesenheit vertreten. Mit den Reformen von 1651 konnte Kurfürst Friedrich Wilhelm die Themen des Ratskollegiums selbst festlegen. Ab 1654 wurden die außerbrandenburgischen Provinz-Gebiete ebenfalls dem Ratskollegium unterstellt.

Die Behörde wuchs auf 19 Departements an, welche von jeweils zehn Ratsmitgliedern geführt wurden. Die Zunahme der Ressorts erhöhte die Bürokratie im Staat.

Aufstieg zur europäischen Mittelmacht

Als Kurfürst Friedrich Wilhelm am 9. Mai 1688 starb, hatte er das zerrissene Staatsgebilde vereint. Das Heer verfügte über eine schlagkräftige Armee, wodurch Brandenburg-Preußen eine etablierte Mittelmacht im römisch-deutschen Kaiserreich war.

Im Vergleich zum Jahr 1640 (Amtsantritt Friedrich Wilhelms) hatte sich die Steuereinnahmen verdreifacht. Der Staat verfügte nun über ein Budget von 3,4 Mio. Taler. Zudem betrug die kontrollierte Fläche der Hohenzollernlande im Jahr 1688 mehr als 112.000 km² mit etwa 1,5 Mio. Einwohnern.

Wie wurde Brandenburg-Preußen zum Königreich

Als Kurfürst Friedrich Wilhelm im Jahr 1688 starb, sollte das Staatsgebiet unter seinen fünf Söhnen aufgeteilt werden. Nach langen Verhandlungen mit dem Geheimen Rat konnte sich der älteste Sohn Friedrich III. durchsetzen. Die anderen vier Söhne stammten aus zweiter Ehe und wurden mit Statthaltertiteln abgespeist.

Der neue Kurfürst verfolgte ab 1696 die Idee, das Reich vor einer Teilung zu schützen und die Hohenzollerngebiete für alle Zeiten zu vereinen. Dies sollte durch eine Standeserhöhung zum König erfolgen.

Zunächst blieben Friedrichs Bemühungen erfolglos. Doch als der spanische König Karl II. im Jahr 1700 starb, ergaben sich neue Möglichkeiten. Denn dieser starb ohne geeigneten Nachkommen, was den Spanischen Erbfolgekrieg zwischen den spanischen Habsburgern und den französischen Bourbons auslöste.

Die Habsburger waren zudem auch Kaiser im Heiligen Römischen Reich und brauchten nun militärische sowie politische Unterstützung von der brandenburgisch-preußischen Mittelmacht.

Kurfürst Friedrich III. sicherten den Habsburgern seine Unterstützung zu. Im Gegenzug bewilligten die Habsburger die Rangerhöhung zum König. Aber er durfte nicht König von Brandenburg werden, da die Mark Brandenburg im Heiligen Römischen Reich lag. Stattdessen durfte er König in Preußen sein.

Für den Königstitel musste Friedrich III. zudem 2 Mio. Dukaten an Kaiser Leopold I. (Habsburger) entrichten. Weitere 600.000 Dukaten wurden an den deutschen Klerus gezahlt und 20.000 Taler bekam der Jesuitenorden für die Fürsprache von Pater Wolf am Wiener Hof. Im Spanischen Erbfolgekrieg (1701 – 1714) beteiligte sich Preußen mit 8.000 Soldaten.

Chronologische Geschichte von Brandenburg-Preußen

| Datum | Ereignis |

|---|---|

| 1237 | In Brandenburg wird erstmalig die Stadt Cölln an der Spree urkundlich erwähnt. Diese wird zur Schwesternstadt des preußischen Berlins und ist heute Teil dieser. |

| 1244 | Erste urkundliche Erwähnung Berlins, der späteren Hauptstadt Preußens. |

| 1411 | Friedrich VI. von Hohenzollern wird vom römisch-deutschen König Sigismund von Luxemburg als Verwalter der Mark Brandenburg eingesetzt. Denn nach dem Aussterben der Askanier in Brandenburg kam es zu blutigen Adelsfehden, welche nun beendet werden sollen. |

| 1415 | Friedrich VI. von Hohenzollern erhält die Kurfürstenwürde für die Mark Brandenburg. Fortan ist er unter dem Namen Friedrich I. von Brandenburg bekannt. |

| 1437 | Der Sohn Friedrich I. von Brandenburg ist Friedrich II. von Brandenburg, genannt der Eiserne oder Eisenzahn. Dieser wird ab 1437 zum regierenden Markgrafen in Brandenburg. |

| 1442 | Friedrich II. Eisenzahn zieht in Berlin-Cölln ein. Dort beansprucht er ein eigenes Gebiet, auf dem später die Residenzschloss der Brandenburger Kurfürsten entstehen wird (Berliner Stadtschloss: Bauabschluss 1451). Zunächst sind die Cöllner unwillig, ihr Land für den Bau des Schlosses abzugeben. Doch der sogenannte Berliner Unwille endet 1448 und die Cöllner beugen sich dem Willen des Kurfürsten. |

| 1510 | Albrecht von Brandenburg-Ansbach (Haus Hohenzollern) wird Hochmeister des Deutschen Ordens. Er wird 1525 den Rest des Ordensstaates (Königsberger Gebiet) in ein weltliches Herzogtum (Preußen) umwandeln. |

| 1519 | Unter Albrecht von Ansbach beginnt der Ordensstaat die sogenannten Reiterkriege gegen das Königreich Polen. Es war der letzte Versuch, den Ordensstaat in Ostpreußen von der Vormundschaft Polens zu befreien. |

| 1521 | Am 5. April 1521 wird ein Waffenstillstand zwischen Polen und dem Ordensstaat ausgehandelt, welcher die Reiterkriege einfrieren soll. |

| 1525 | Der Vertrag von Krakau vom 8. April 1525 beendet die Reiterkriege und soll auch die jahrhundertelange Auseinandersetzung zwischen dem Ordensstaat und Polen beenden. |

| 1525 | Hochmeister Albrecht von Ansbach führt den Rest des Ordensstaates in ein weltliches Herzogtum. Die Lehnshoheit besaß weiterhin Polen. Aber das Herzogtum konnte fortan vererbt werden. Nun war es dynastisch mit der Mark Brandenburg vereint. Beide Herrschaftsbereiche waren in der Hand der Hohenzollern. Auf den Gedanken der Umstrukturierung kam Albrecht von Ansbach durch Martin Luther, welcher vorschlug, den geistlichen Staat aufzugeben und ein weltliches Herzogtum zu gründen. Dadurch konnte sich der Staat von der päpstlichen Autorität lösen und dynastische Rechte etablieren. So wurde Preußen zum ersten protestantischen Staatswesen in Europa. Albrecht von Ansbach trat die Regierung als Albrecht von Preußen als erster Herzog in Preußen an. Im Heiligen Römischen Reich wurde er unter seinen Ordensbrüdern als Verräter bezeichnet. |

| 1538/39 | Kurfürst Joachim II. von Brandenburg vollzieht in der Mark Brandenburg ebenfalls die Reformation |

| 1568 | Albrecht Friedrich von Preußen, Sohn von Albrecht von Preußen, wird nach dem Tod des Vaters zum Herzog in Preußen. |

| 1614 | Die Mark Brandenburg erweitert ihr Territorium um die niederrheinischen Gebiete Kleve, Mark und Ravensberg. |

| 1618 | Albrecht Friedrich von Preußen stirbt ohne männlichen Nachkommen. Das Herzogtum erbt sein Schwiegersohn Johann Sigismund von Brandenburg. Dadurch wurden das Herzogtum Preußen und die Mark Brandenburg fortan in Personalunion geführt. Die Bündelung der beiden Territorien ist die Geburtsstunde des Brandenburg-Preußens, welches für die nächsten 300 Jahre bestehen wird. |

| 1626 | Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) wird Brandenburg verwüstet. Besonders betroffen ist Berlin. |

| 1640 | Friedrich Wilhelm der Große wird Kurfürst von Brandenburg und Herzog in Preußen. Er zentralisiert die Staatsgewalt und Verwaltung, was deutlich zur Stabilisierung und zur späteren Vormachtstellung des preußischen Staates beitragen wird. Außerdem führt er ein stehendes Heer ein, welches aus Berufssoldaten besteht. |

| 1640 | Beginn des preußischen Merkantilismus, einem Wirtschaftssystem - welches auf Exporte setzt und Importe minimiert. Gleichzeitig wurde Einwanderung gefördert, um Arbeitskräfte im Land zu halten und Auswanderung verboten. Der preußische Merkantilismus setzte darauf, eine positive Handelsbilanz (mehr Exporte als Importe) zu schaffen, das Bevölkerungswachstum zu fördern und die Binnenwirtschaft zu stabilisieren. Viele Betriebe wurden verstaatlicht, Monopole geschaffen und Subventionen verteilt. Der Merkantilismus in Preußen dauert bis zum Tod Friedrich des Großen (1786) an. |

| 1648 | Im Westfälischen Frieden, welcher den Dreißigjährigen Krieg beendet, wird Hinterpommern den Brandenburgern zugesprochen. Außerdem soll der Erzstift Magdeburg an Brandenburg fallen (Umsetzung 1688). |

| 1657 | Im Vertrag von Wehlau (19. September 1657) handeln Friedrich Wilhelm der Große von Brandenburg und König Johann II. Kasimir von Polen einen Separatfrieden aus. Dieser Vertrag führte zur Souveränität des preußischen Herzogtums, welche 1660 bestätigt wird. |

| 1660 | Der schwedisch-polnische Krieg (Zweiter Nordischer Krieg) beendet den polnisch-schwedischen Thronstreit. Am Krieg nahm auch Brandenburg-Preußen auf Seiten der Polen teil. Daraufhin verzichtet Polen auf seine Lehnshoheit über das Herzogtum Preußen. Das Gebiet des königlichen Preußen (Polnisch-Preußen) fiel weiter unter die polnische Lehnshoheit. |

Karte von Polnisch-Preußen (1453 - 1772) und dem Herzogtum Preußen (ab 1618), auf welchen die Lehnshoheit ab 1660 entfiel |

|

| 1671 | Gründung der ersten jüdischen Gemeinde in Berlin |

| 1674/75 | Durch den Schwedeneinfall von 1674/75 wird die Mark-Brandenburg besetzt. Dies führt zum Schwedisch-Brandenburgischer Krieg (1675 - 1679). |

| 1675 | Bei der Schlacht von Fehrbellin am 28. Juni 1675 gelingt es den preußischen Brandenburgern, ein Heer der Schweden zu schlagen. Die Schweden galten zu dieser Zeit als unbezwingbar. Zwar war dieser Erfolg militärisch kaum beachtenswert, aber ein erheblicher Prestige-Erfolg der preußisch-brandenburgischen Armee. |

| 1679 | Der Frieden von Saint-Germain beendet den brandenburgisch-schwedischen Krieg. Die Brandenburger wurden aufgefordert sämtliche schwedischen Gebiete wieder zurückzugeben. Im Gegenzug verzichteten die Schweden auf Seezölle und Frankreich zahlte 300.000 Reichstaler an Brandenburg. Friedrich Wilhelm der Große von Brandenburg warf dem habsburgischen Kaiser Leopold I. vor, dass er ihn im Stich gelassen habe. Und dass obwohl der Kaiser im vorherigen Reichskrieg gegen Frankreich die Vasallentreue der Brandenburger in Anspruch nahm. In der Folge veränderte sich die Bündnistreue Brandenburg-Preußens gegenüber dem römisch-deutschen Kaiser. Man ging weg von den Habsburgern und hin zu den Franzosen. |

| 1681 | Defensivbündnis zwischen Franzosen und Brandenburg-Preußen |

| 1685 | Durch das Edikt von Potsdam, welches Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlässt, können asylsuchende Hugenotten aus Frankreich in die Mark kommen. Mehr als 20.000 Religionsflüchtige kommen nach Brandenburg. Viele lassen sich in Berlin-Cölln nieder. Da es sich um Gebildete und Handwerker handelt, tragen diese deutlich zum wirtschaftlichen Aufschwung in Preußen bei. |

| 1688 | Friedrich Wilhelm der Große stirbt. Seine Nachfolge tritt sein Sohn Friedrich III. an, welcher das Herzogtum Preußen in ein Königreich wandeln wird (siehe 1701). |

| 1691 | Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg gründet die Hallenser Ritterakademie. In der Folge wurde daraus die Universität Halle (1694) und die Stadt in Sachsen-Anhalt zum geistigen Zentrum der Aufklärung. Mit 1500 Studenten wurde Halle zur größten deutschen Universitätsstadt des 17. Jahrhunderts. |

| 1698 | In Glaucha bei Halle gründet August Hermann Francke eine neue Denkschule, welche als Hallescher Pietismus bekannt wurde. Die neue Denkschule formulierte Bibeltreue, Gehorsam und andere Tugenden. Aus dieser Denkrichtung gingen die preußischen Tugenden hervor, für welche die preußische Gesellschaft berühmt werden sollte. |

| 1699 | Erweiterung des Berliner Stadtschlosses durch den Architekten Andreas Schlüter |

| 1700 | Auf Initiative des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibnitz gründet Friedrich III. von Brandenburg die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin. Ihr erster Präsident wird Leibnitz. |

| 1700 | Am 16. November 1700 stimmt Kaiser Leopold I. dem Kontraktat zu, wonach sich Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg zukünftig als König in Preußen bezeichnen darf. Als Gegenleistung sichern die Hohenzollern den Habsburgern ihre militärische Mithilfe zu. |

| 1701 | Am 18. Januar 1701 krönt sich Friedrich III. von Brandenburg in Königsberg zum König in Preußen. Neuer Amtstitel ist König Friedrich I. in Preußen. Als König von Preußen dürfen sich die Monarchen erst nach 1772 nennen, da das Heilige Römische Reich kein zweites Königreich zuließ. Der Königstitel galt im Gebiet des ehemaligen Herzogtum Preußen und nicht in der Mark-Brandenburg. Dennoch setzt sich immer mehr die Bezeichnung Preußen für Brandenburg und die Bezeichnung Ostpreußen für das Königsberger Gebiet durch. |